【深度】总是不被理解,Persona人物画像表示很委屈T.T

作者:x@xper

Persona人物画像“就像莎士比亚舞台上的角色剧本。正如如莎士比亚在《皆大欢喜》中写道“整个世界就是个舞台”。

——xper这么认为。

首先,在以设计思维主导的项目中过程中,Persona是在用户研究后的一个用来表现用户使用某类产品或服务,基于的不同行为模式以及目标高度概括的虚构角色画像,它被广泛的使用在产品设计以及服务设计过程中。

人物画像并不是“人群属性的平均值”

Persona是一种有叙事性,典型性的角色建立方法。通常基于人物的:行为,态度,需求,以及目标。它们的建立与市场调研的消费者画像不同,并不是“人群属性的平均值”,而是将特有“一种型态”的角色进行抽象特写,该角色代表着一群“目的相似”的人,角色的特征会跨越“人口统计学”下的不同群体分布的人。

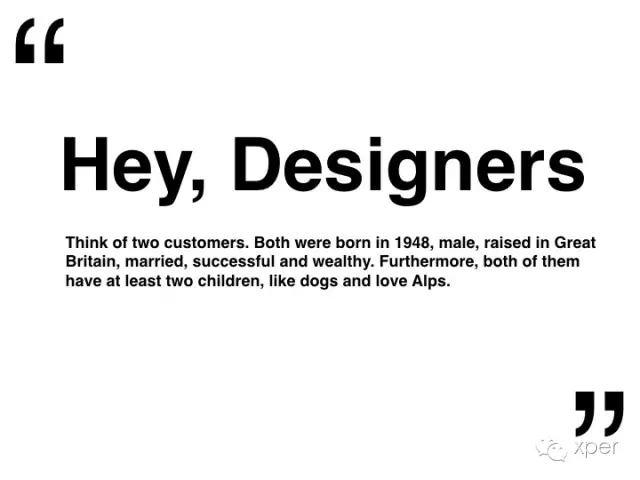

图片来源:小语男朋友的keynote

举个例子,假设我们要设计一款新的智能电器,设计师需要一些素材做头脑风暴,看到市场研究后的目标消费群体(Target Group)描述这样写道:“富裕的中年中产阶级男性群体,已婚,主要国籍分布:英国。他们事业成功,收入丰厚。家庭至少有两个孩子,喜欢狗,偏好日本Alps品牌的电器。爱好:户外运动,阅读,登山。喜欢喝威士忌。”

此时,要做设计方案的设计师们一定是一脸蒙逼:

图片来源:微信好友圈

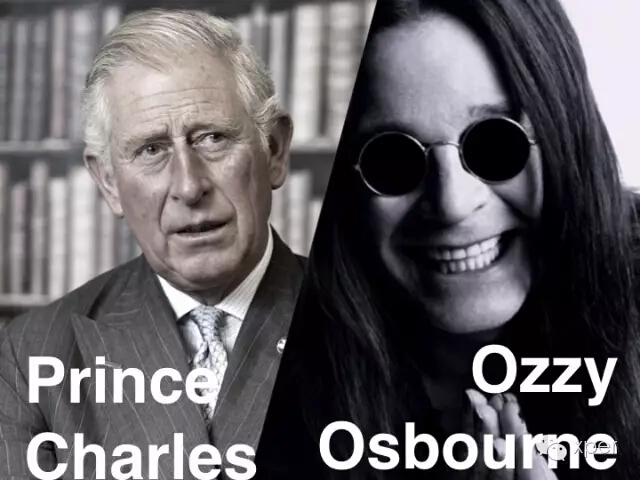

因为在这样的描述下,真实的用户依然会截然不同:

图片来源:小语男朋友的keynote

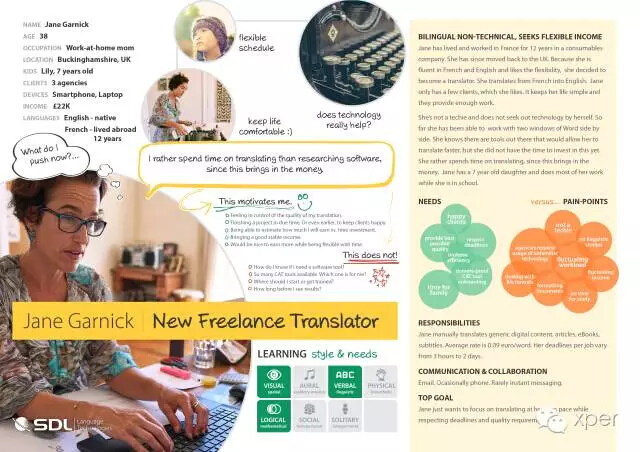

此时该怎么办呢?为了让设计师更有同理心,更准确地抓住需求与洞察,情景交融地设计出产品和服务,我们需要将用户研究中的人,以相同目标,以及行为模式进行归类,结合事件发生的具体场景,用生动的讲故事的方式描述出来,这就像一出舞台剧的上演,需要道具(产品)布景(使用场景)以及一个活灵活现的人物角色——也就是Persona的构建。

图片来源:A Closer Look At Personas: What They Are And How They Work By Shlomo Goltz

完整的有价值的Persona,通常包含以上三个要素:

-

定义故事的主角,他的态度,价值观以及行为动机,他现在有什么样的痛点?

-

定义故事发生的事件地点以及故事背景:故事是在什样的情况下发生的?用叙事性的描述方式来表达在这样的场景下,主角是以怎样的行为应对的?

-

定义此背景下,主角究竟想要什么?他的目的/目标,以及背后的动机究竟是什么?为什么他会有这样的行为?

只有清楚定义描述生动的Persona才可以帮助设计师带入情境地解决根本的问题,设计出更好的设计产品和服务。

图片源于网络

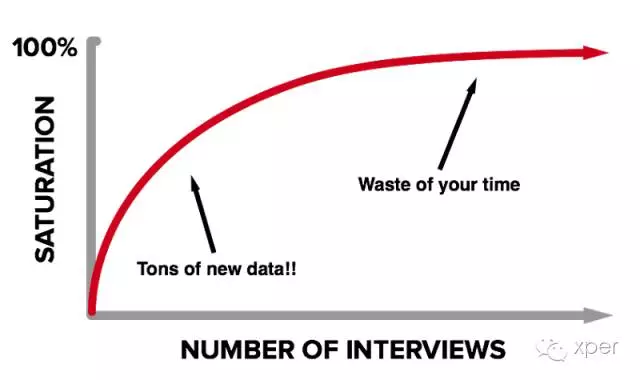

然而,persona这样基于对用户“目标,动机,及行为模式”的定性研究,它并不存在“样本量”多少的问题,样本数量是以“信息采集的饱和即足够”为原则的,不同于定量研究,我们要的不是平均值。因此在实际的项目研究中,通常会依照经验先预估一个较为保守的样本量。而根据学术界的统计,设计研究样本数量到达15人左右时,收集的相关信息基本重复,呈现饱和。

图片来源:The Right Number of User Interviews By Mitchel Seaman

因此,在做定性的用户研究时,我们不用“样本数量”的概念来评价它的“代表性”; 只衡量研究所获得的信息是否饱和,在保证样本类型丰富性的前提下,当收集的信息达到饱和状态研究即可终止。

市场研究和销售的目标,并不一定是设计的目标:

很客户会对人物画像不属于市场细分出来的人群而感到讶异。事实上,在设计一类产品/服务的时候,为业绩贡献最多收益的人并不一定是我们要对号入座为之设计的人。

举个例子:假设我们要设计一个机舱内的娱乐系统, 一个出差频繁的人一定是每个航空公司认为的最具价值的客户,应该被认为是为之设计的目标类型。

然而,一个出差频繁的人并不是一个应该为之设计机舱娱乐系统的人,因为他们已经非常习惯飞行环境和机舱系统了。他们会通常自备电脑,飞行过程中他们一般还需要处理一些工务。 如果我们以出差频繁的人为核心目标设计机苍内的娱乐系统的话,那么那些飞行经验极少的小白用户们很有可能无法接受这个系统。

然而若以小白用户为核心做研究,我们可以他们身上可以找到很多设计机会点(痛点),能够满足他们的需求的设计,必然也能满足经验用户的需求。

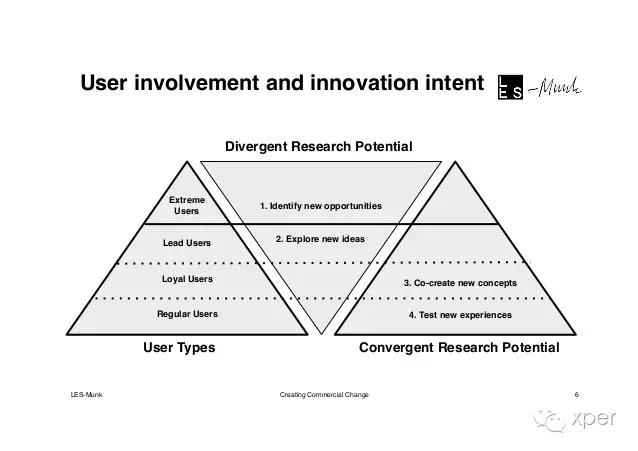

同样,作为飞机娱乐系统的设计者,我们能从娱乐或游戏系统的领先用户身上能得到很多好的启发(ideas)。这就是不同于市场细分中的“核心用户”和“目标人群”,创建用户画像研究时的领先用户(lead user)与小白用户(extrem user)对设计与创新价值。

图片来源:Design Thinking — Hand-out © LES-Munk

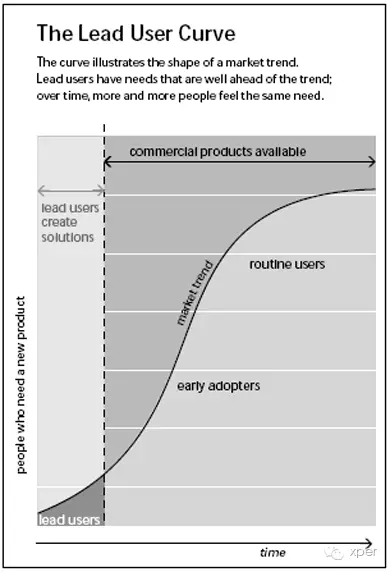

领先用户(lead user)除了通过了解他们能为我们提供更多好的想法以外,他们的需求也代表了超前的市场趋势。随着市场的发展,会有越来越多的早期用户,乃至核心用户需求向领先用户的需求趋同。也就是说:当我们设计出了能够满足领先用户需求的产品和服务时,我们便一定程度上占领了潜在的市场。

图片来源:Creating Breakthroughs at 3M,Harvard Business Review THE SEPTEMBER–OCTOBER 1999 ISSUE

人物画像必然是针对某一个特定的设计问题制定的

许多企业希望把同一套用户画像重复用在不同的项目中,而有效的用户画像必需是针对特定的产品核心的,关注某个特定行为和目标的描述。一个行为习惯和目标与家用电器相关的用户画像,对于办公室用品的设计能提供的有价值信息是少而又少的。

但是,在项目时间紧迫,缺少定性研究条件的情况下,重新做一套persona是一件高成本高消耗的事情,因此在公司的愿景和战略目标没有改变的情况下,巧用一套定制好的Persona,可以适当的调整用于很多项目中。

图片源于网络

接下来,我们非常荣幸地邀请FROG的高级交互设计师肖又歌,此简单说说Persona在企业创新项目中的巧用与调整:

1. 确立项目的需求以及环境(context)

在决定是否需要调整Persona之前,我们需要对项目的目标有一个确切的了解。如果项目有一个确切的目标,你必须要先确定目标市场和用户,然后根据需求去修改Persona。

图片源于:Persona example, Frog

2. 调整persona的各种属性

当项目目标确定好后,我们就可以开始对Persona的属性进行调整了。比如,当这个项目只是限制于特定的国家,我们可以保留Persona的消费形态和生活状态,但是把每个Persona所处的空间都调整于该目标国家。如果一个项目是专门研究产品的售后阶段,我们也可以把定制好的每个Persona都套用到售后阶段,理解不同Persona的需求。

图片源于:Persona example, Frog

3. 运用Persona做头脑风暴,发现设计机会。

我们可以把属性调整好后的Persona做为出发点去做头脑风暴。有一点需要注意的是,Persona可以用于发散思维,产生用户同理心。但当产品原型做好后,我们还是需要寻找真正的用户去做测试并收集反馈。

还有一个挑战是如何去把握Persona的灵活性。太灵活,可变的因素太多,Persona可能会失去原有的独特性,丢失掉制作Persona时收集到的设计调研洞见。太死板,又会因为限制太多而不能适用于更多的项目。作为设计师,我们需要掌控如何在项目中通过Persona去传达用户的需求,让最终设计服务于目标人群,实现商业价值和用户体验的双赢。

Referrence:

- Qualitative Research Design: An Interactive Approach: An Interactive Approach, Joseph A. Maxwell

- This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases, Marc Stickdorn,Jakob Schneider

- Human Centered Design Toolkit, IDEO (Firm), Bill & Melinda Gates Foundation

- Using Personas to Develop Value Propositions and Messaging, Red Privet

- A Closer Look At Personas: What They Are And How They Work, Shlomo Goltz

扩展阅读:

- 【UXRen公开课笔记】专家带你入门用户画像方法 (深圳201602期)

- 【用研案例】小红书从用户画像到社区运营怎么做的?

- 【技能】以眼镜产品为例,如何建立用户画像和用户场景

- 【方法论】业务需求驱动的用户画像,才真靠谱

- 【技能】用户体验研究中用户画像如何做

文章转载来源:公众账号xper 头图来源:https://blog.usertesting.com ========================================

不知不觉UXRen社区官网已经2岁了, 在这里小编要感谢那么一如既往支持本站的油茶人。

UXRen.cn欢迎油茶人投稿,提供有价值的资讯、线索、点子及建议。

邮箱:contact@13tech.com.cn

注明:本站内容及数据部分来自互联网及公开渠道,如有侵权请及时联系我们。

========================================